- 2024年11月本会議 (市民ネット発の決議案、全会一致で可決!)

- 2024年3月議会報告 (会派代表質問:市政方針にいて)

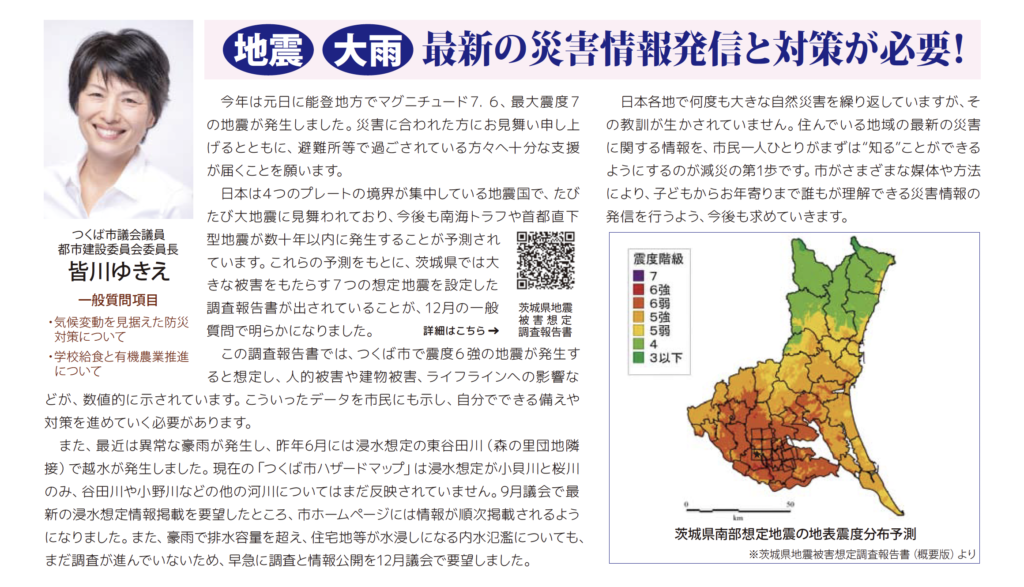

- 2023年12月議会報告 (地震、大雨、最新の災害情報発信と対策が必要!)

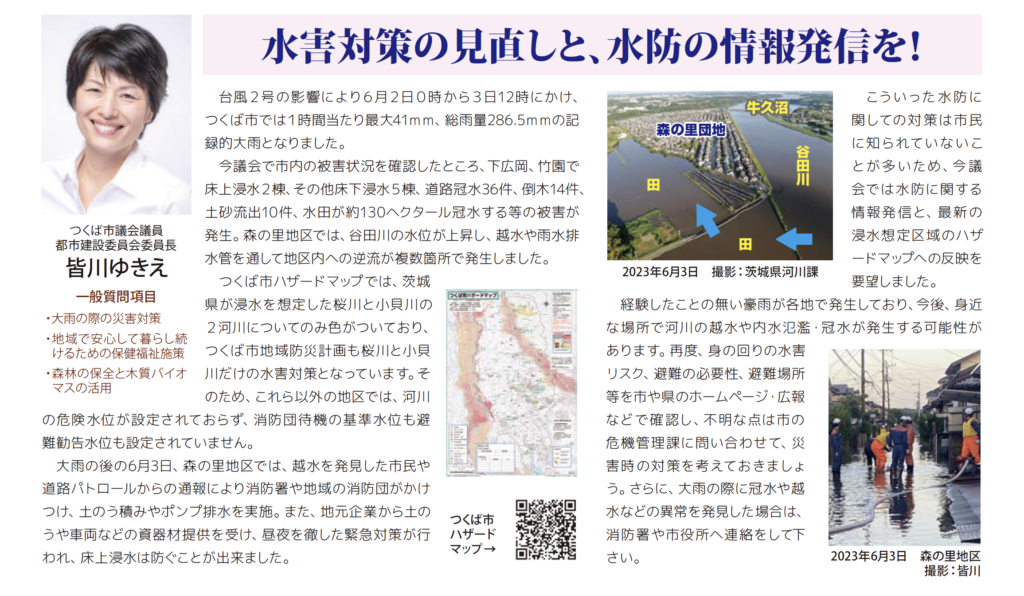

- 2023年9月議会報告 (水害対策の見直しと、水防の情報発信を!)

- 2023年6月議会報告 (自校式導入で、ゆたかな地域の給食へ)

- 2023年3月議会報告 (高校生の通学バスの利便性向上と費用軽減を!)

- 2022年12月議会報告 (森林を伐採し、乱立する太陽光発電施設)

- 2020年3月議会報告 「避難行動要支援者の把握と支援」「空き家を活用した地域の居場所づくりの支援」

- 2019年12月議会報告 「教育大綱について」「学校給食における地産地消ガイドラインについて」「台風・豪雨時の避難について」

- 2019年9月議会報告 「不登校支援について」「地域における子どもの「遊び」推進・支援」「自然保育の推進について」

- 2019年6月議会報告 「市民主体のまちづくりについて」「つくば市教育大綱について」

2024年11月本会議 (市民ネット発の決議案、全会一致で可決!)

2024年3月議会報告 (会派代表質問:市政方針にいて)

2023年12月議会報告 (地震、大雨、最新の災害情報発信と対策が必要!)

2023年9月議会報告 (水害対策の見直しと、水防の情報発信を!)

2023年6月議会報告 (自校式導入で、ゆたかな地域の給食へ)

2023年3月議会報告 (高校生の通学バスの利便性向上と費用軽減を!)

2022年12月議会報告 (森林を伐採し、乱立する太陽光発電施設)

茎崎庁舎跡地の活用案 今こそ市民で検討を!

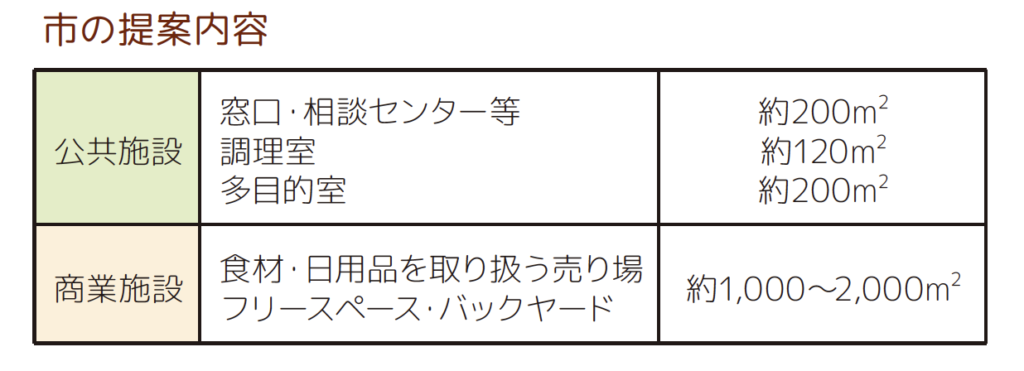

市は商業施設と公共施設の併設を提案 昨年8月の説明会で、茎崎庁舎跡地活用案が3パターン示さ れましたが、いずれも、商業施設と公共施設を併設するという ものでした。食材や日用品を扱う商業施設と、公共施設は窓 口センター、多目的室、調理室とする内容です。

この施設の建設のために茎崎保健センターを解体することについて、市民から賛成・反対両方の意見が出ています。しかし、解体の是非以前に、茎崎には何が必要かについての話し合いが足りないと考えています。

地域の課題は何か? 茎崎地区の65才以上の高齢者数は9,000人近くになってい ます。高齢者の健康維持の指導や体操教室を実施したり、日 常の生活の相談や介護の相談、ひきこもりの相談ができる場 所が身近に必要ではないかと考えます。

また、子どもや青少年が気軽に集まれる居場所が身近にあ り、そこで市民が相互につながり助け合える仕組みがあれば、 若い人たちも住み続けたいまちになるのではないでしょうか。 こういった、今の地域課題を抽出し、どのような機能が地域 に必要か、住民同士での議論がもっと必要です。 住民同士で話し合える場を 市の案が具体的に見えてきた今こそ、意見 を出し合い、住民同士が話し合うチャンスで す。

市民ネットでは、まず茎崎地区の皆さん のご意見をアンケートで集めていきます。20 ~30年後を見据え、今の地域課題を共有し、 何が必要かを住民同士で議論して、市に提 案していきましょう。

2020年3月議会報告 「避難行動要支援者の把握と支援」「空き家を活用した地域の居場所づくりの支援」

2019年12月議会報告 「教育大綱について」「学校給食における地産地消ガイドラインについて」「台風・豪雨時の避難について」

2019年9月議会報告 「不登校支援について」「地域における子どもの「遊び」推進・支援」「自然保育の推進について」

自己肯定感を育む 「プレイパーク」

子どもにとって『遊び』とは?

『遊び』が子どもにとって不可欠ということについて、国や県からも様々な提言が出されています。しかし、放課後の過ごし方の調査によると、公園や校庭などで外遊びをして過ごす子どもはたった6%で、室内で過ごしたり、塾や習い事に行く子どもがほとんどです。(茨城県青少年健全育成審議会作成パンフレット「地域における子どもの『遊び』推進・支援」より)

つくば市内に公園は多数ありますが、様々な禁止事項があったり、近所から子どもの声がうるさいと苦情が出たりして、子どもの『遊び』が制限され、遊べる場所が非常に少なくなっている現状があります。そんな中、つくば市でも地域の大人や若者、行政が連携して、『遊び』の環境を作るために具体的な取り組みを提案しています。今年度、旧桜庁舎北側に整備中の「プレイパーク」もその一つです。

「プレイパーク」では、子どもの創造力を生かし、自発的で自由な『遊び』ができるように、大人のプレイリーダーが側面から支援します。また禁止事項をなるべく少なくし、大人も子どももだれもが自由に過ごせる場所です。

身近な公園でも「プレイパーク」が実施できるように、つくば市内の市民団体が試行的に取り組みを始めています。そこに遊びに来ている小学生が、夏休みの宿題の「人権」がテーマの作文で次のように表現しています。「プレイパークではやりたいと思ったことができる。そして、がんばった時も、しょんぼりしている時もプレイリーダーが声をかけてくれ、僕の人権が守られる場所」だと。このようにプレイパークは、『遊び』を通して、子どものやりたい気持ちが尊重され、子どものありのままが認められ、結果として子どもの心身の成長や、創造性、社会性が育まれ、自己肯定感が培われる場所です。

日本の青少年の自己肯定感は、諸外国と比較して著しく低いことが問題視されています。地域コミュニティが崩壊しつつある現代、身近な公園で地域の子どもや大人が集い、お互い

を認める場ができれば、大人にとっても「居場所」になることでしょう。このような「プレイパーク」が市内のあちこちに広がっていくよう、今後も取り組んで行きます。

2019年6月議会報告 「市民主体のまちづくりについて」「つくば市教育大綱について」

どうする? つくばの教育 子ども達に必要な学びは?

昨年よりつくば市総合教育会議で、つくば市の目指す教育の方向性について教育大綱を策定中です。議論のスタートとして、第1回の会議で市長から10の問いが出されました。

・こどもたちは学校を楽しんでいるのか?

・こどもたちは授業を楽しんでいるか?

・卒業時にこどもが知っているべきことは?

・学校は何をするところなのか?

・先生の役割は何なのか?

・先生はなぜ忙しいのか?

・先生の自己肯定感はどうなのか?

・公教育の目的はどこにあるのか?

・こどもはどういう存在なのか?

・変えなくてはいけないことは何なのか?

この10項目について委員が意見交換し、その後、各分野の講師を招いての勉強会、オランダのイエナプラン教育の視察報告、さらに、校長先生やPTA会長からの意見聴き取りなどを実施しました。秋ごろまでに案がまとめられ、その後、パブリックコメントが実施されます。

これまでの会議の議論を見てきて、私は特に次の2点については教育大綱に盛り込む必要があると考えます。

まず、現場の校長先生の多くが要望している人材の確保。多忙を極める教育現場に人が補充されることで、先生が子どもとじっくり向き合う時間ができ、様々な課題が解決されると思います。

もう1点は、教育について学校現場や地域で対話し、学校単位で“学び”を深める取り組みが行えるように、イエナプランを題材として議論を進めることです。教育長や市長が視察に行ったオランダのイエナプランは、一人ひとりが様々な活動に主体的に関わり、学びを深めることを重視した教育です。一斉授業ではなく、異年齢による少人数のグループワークで学んでいくスタイルが特徴です。子ども自らが発信し、受け取り、合意形成できるよう教師がサポートすることで、深い学びが得られます。日本の学習指導要領の下でも、イエナプランのコンセプトを取り入れていくことが可能と言われています。総合教育会議では、委員や校長先生から導入に前向きな意見も出ていました。

今回の教育大綱をきっかけに、先生同士や保護者、地域住民が、自分たちの学校や教育について話し合い、見直していけるよう取り組んでいきます。