- 2025年3月議会報告(防げ 育児の孤立)

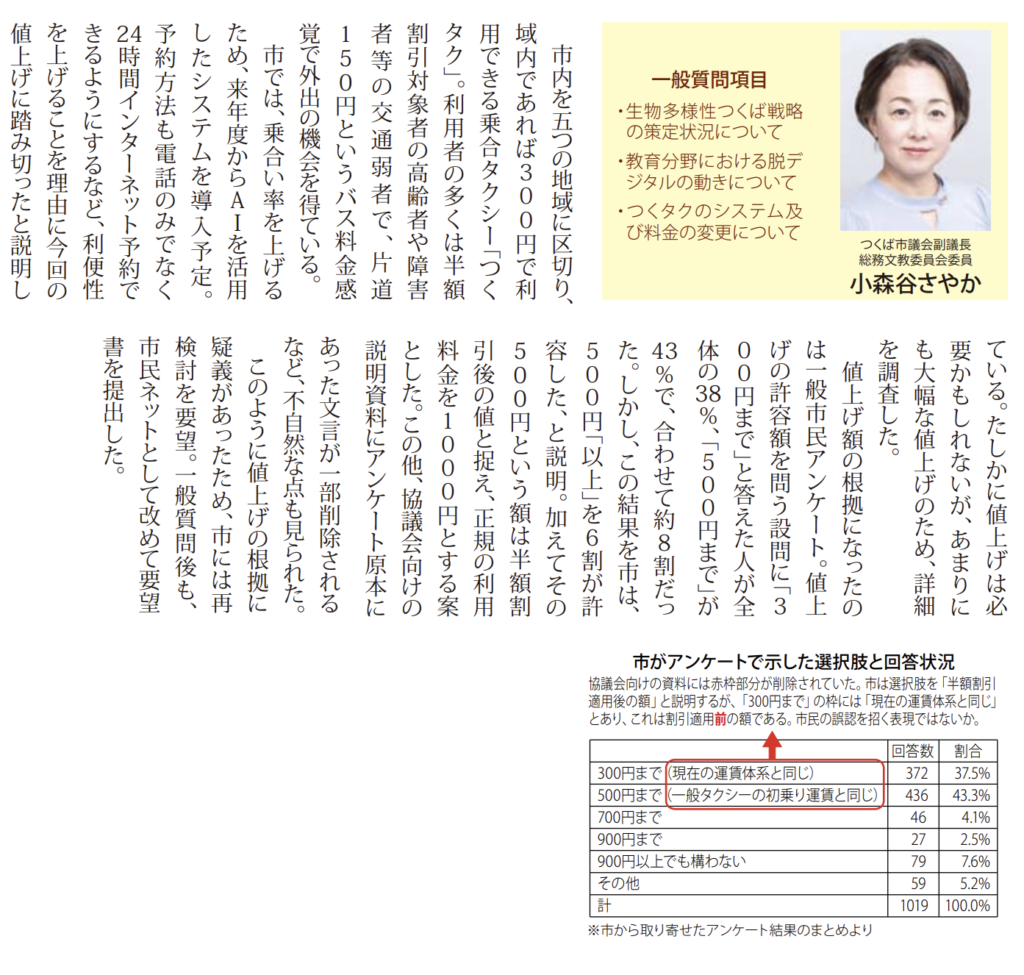

- 2024年12月議会報告(つくタクのシステム及び料金の変更について)

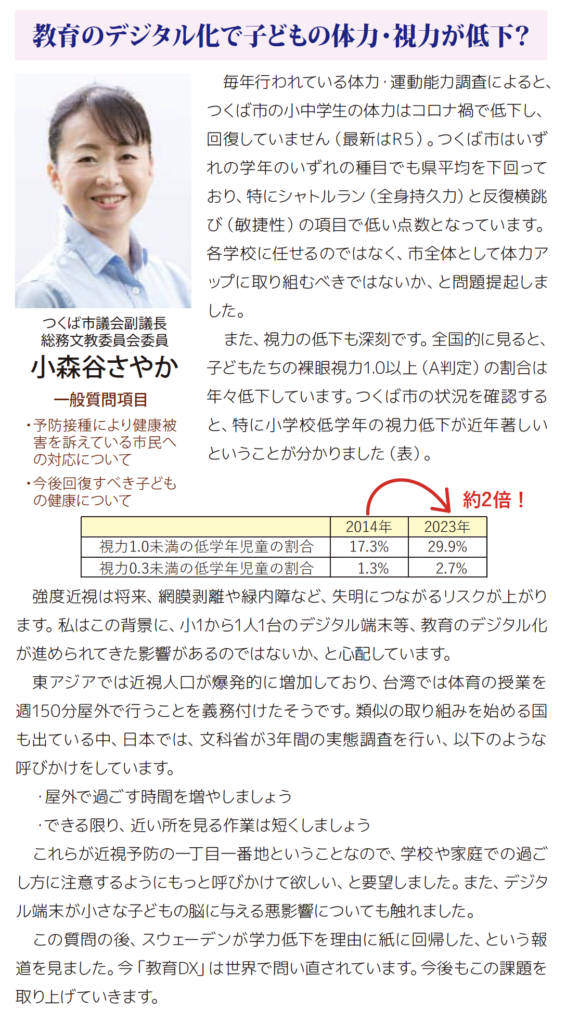

- 2024年9月議会報告(教育のデジタル化で子どもの体力・視力が低下?)

- 2024年9月議会報告(「生物多様性センター」の設置へ!)

- 2024年3月議会報告(トイレから考える防災準備)

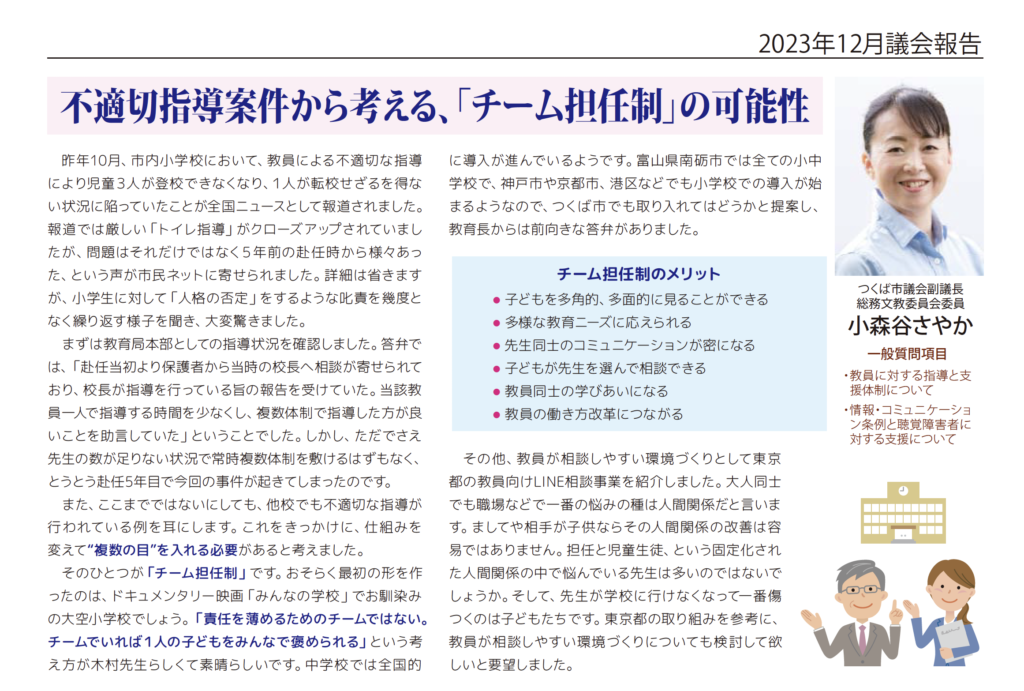

- 2023年12月議会報告(不適切指導案件から考える、「チーム担任制」の可能性)

- 2023年9月議会報告(人工芝とマイクロプラスチックとPFAS)

- 2023年6月議会報告 (スーパーシティ問題について〜インターネット投票より移動投票所を!〜)

- 2023年3月議会報告 (児童発達支援事業と放課後デイサービス、大丈夫??/ワクチン後遺症の相談窓口を!)

- 2022年12月議会報告(子どものマスクはリスクあり!)

2025年3月議会報告(防げ 育児の孤立)

2024年12月議会報告(つくタクのシステム及び料金の変更について)

2024年9月議会報告(教育のデジタル化で子どもの体力・視力が低下?)

2024年9月議会報告(「生物多様性センター」の設置へ!)

2024年3月議会報告(トイレから考える防災準備)

2023年12月議会報告(不適切指導案件から考える、「チーム担任制」の可能性)

2023年9月議会報告(人工芝とマイクロプラスチックとPFAS)

2023年6月議会報告 (スーパーシティ問題について〜インターネット投票より移動投票所を!〜)

2023年3月議会報告 (児童発達支援事業と放課後デイサービス、大丈夫??/ワクチン後遺症の相談窓口を!)

2022年12月議会報告(子どものマスクはリスクあり!)